白き御衣どものなよ 帚木03章15

原文 読み 意味

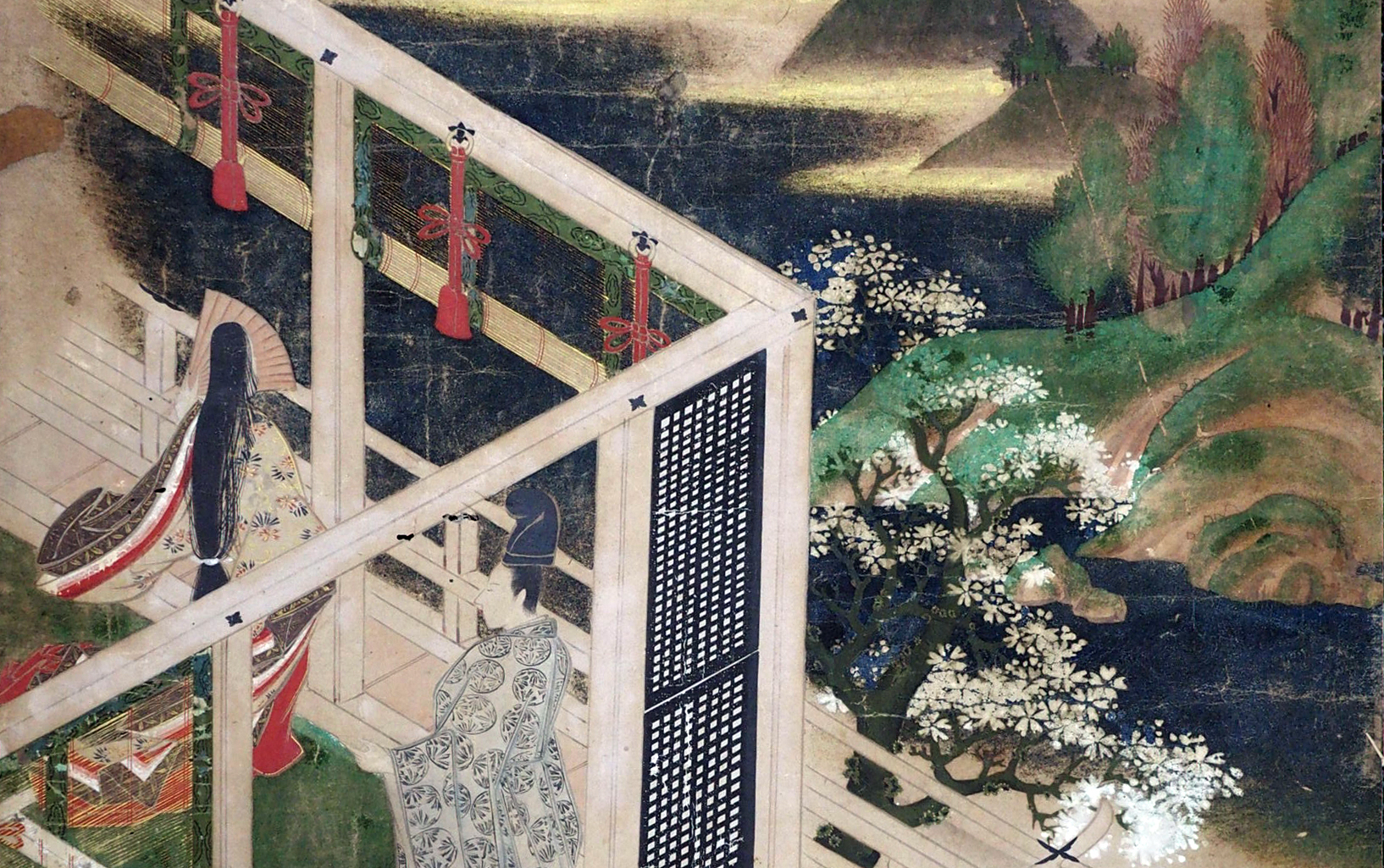

白き御衣どものなよらかなるに 直衣ばかりをしどけなく着なしたまひて 紐などもうち捨てて 添ひ臥したまへる御火影いとめでたく 女にて見たてまつらまほし この御ためには 上が上を選り出でてもなほ飽くまじく見えたまふ

02046/難易度:☆☆☆

しろき/おほむ-ぞ-ども/の/なよらか/なる/に なほし/ばかり/を/しどけなく/きなし/たまひ/て ひも/など/も/うちすて/て そひふし/たまへ/る/おほむ-ほかげ/いと/めでたく をむな/にて/み/たてまつら/まほし この/おほむ-ため/に/は かみ/が/かみ/を/えりいで/て/も/なほ/あく/まじく/みエ/たまふ

白い肌着なんかの柔らかに仕立てたのに、直衣だけをしどけなくお召しになって、紐なども結ばず垂らしたまま、脇息に寄りかかり臥せておられる火影姿は、とても見事で、女の身で拝見したいものだ。この君のためには上の上を選んだとしてもなお物足りなくお見受けされる。

文構造&係り受け

主語述語と大構造

- 見えたまふ 三次元構造

〈[光源氏]〉白き御衣どものなよらかなる に 直衣ばかりをしどけなく着なしたまひて 紐などもうち捨てて 添ひ臥したまへる〈御火影〉いとめでたく@〈[語り手]〉女にて見たてまつらまほし@ この御ためには 上が上を選り出でてもなほ飽くまじく見えたまふ

助詞と係り受け

白き御衣どものなよらかなるに 直衣ばかりをしどけなく着なしたまひて 紐などもうち捨てて 添ひ臥したまへる御火影いとめでたく 女にて見たてまつらまほし この御ためには 上が上を選り出でてもなほ飽くまじく見えたまふ

「見えたまふ」=「見え」(見ゆ)の連用形+尊敬の補助動詞「たまふ」

「御衣どものなよらかなる」:AのB連体形(主格「の」、同格も可)

「直衣ばかりをしどけなく着なしたまひて」「紐などもうち捨てて」「添ひ臥したまへる」(並列)→「御火影」

「御火影」(主語)→「いとめでたく」「なほ飽くまじく」(並列)→「見えたまふ」

古語探訪

女にて見たてまつらまほし 02046:男子登場人物から見る女性像VS語り手女子から見る男性像

光源氏を女に変えてとの解釈と、話者が光源氏の愛人になってとの解釈がある。源氏物語にはここ以外にも同表現が使われている「(光るは兵部卿宮を)女にて見むはをかしかりぬべく/*」「(兵部卿宮は光るを)婿になどは思しよらで女にて見ばや/*」「(東宮を)女にて見たてまつらまほしう/*」「院の御ありさまは女にて見たてまつらまほしき/*」など。この例からもわかる通り、女に変えたり、女になったりするのではなく、女に見立てたらどんなにすばらしいかということ。男が好き勝手言っているのに対して、心理的に対抗意識が働いているのかもしれない。またそもそも物語を聞かせる相手は中宮彰子であり、その受けを狙いもあろう。穏当には光の中性(半陰半陽)的な魅力としておく。

上が上 02046

「なにがしが及ぶべきほどならねば上が上はうちおきはべりぬ/02040」を意識した表現。左馬頭が論評の対象にならないと匙を投げたまさにその対象が光源氏が女性であった場合であり、藤壺の存在を想起させる。

直衣ばかりをしどけなく着なしたまひて 020-046

直衣と袴はセットだが、ここでは直衣だけ身につけ、袴を穿いていない、かなりエロチックななりであることを語り手はにおわせる。

〈テキスト〉〈語り〉〈文脈〉の背景

両性具有と読みの多様性 02046

それにしても、なぜ語り手はここで議論と関係のない光源氏の服装の描写する必要があったのだろうか。

一つには、こんな魅力に富んだ人には上が上を選んでも物足りないという最後の結論を言わんがためだが、それだけなら強引だ。上の上を選んでもと持ち出すことで、藤壺の存在を匂わせる効果は確かにある。議論から目を反らせることで、話者が変わること、これより議論が佳境に入ることをほのめかしたり、光源氏がさほど議論に熱中していないことをナレーターが視線を移すことで表現しているなど、いろいろ考えられるがどれも決め手とは言いがたい。

諸注の言うように、光の両性具有的面を打ち出している点も事実である。男性原理と女性原理が一人の男の中に共存することが、色好みの資格であった。それを認めるとしても、この場面で持ち出す必然性がわからない。みなが女性論を闘わせているのを聞きながら、話者は、光を色目で見ていると想像するのはドラマとして面白いが、この場面だけでそう読むのはむずかしい。作品としてそれを狙うなら、何度か繰り返す必要がある。

語り手が光源氏に対して好奇な目で見ていて、つい話が反れてしまったと読んでみるのも面白い。語り手が個性をもつことを匂わせるために、作り手が話を脱線させたと考えるのである。すると、語り手は雨夜の品定めの五番目の参加者の立ち場に近づく。語り手という特権的立ち場を捨てて、より臨場感に富んだリアルさを追求する視点を確保しようとしているとも取れる。あるいは、紫式部のレズ趣味(『紫式部日記』において、同僚の弁の宰相の君に対し、レズビアン的興味が記されているのはよく知られている)が地声となって出たのかも知れない。

いずれにしろ、ピタリとした解釈が浮かばないので、無責任だが様々な読みの可能性をあげておいた。