修法などまたまた始 夕顔01章09

原文 読み 意味

修法など またまた始むべきことなど掟てのたまはせて 出でたまふとて 惟光に紙燭召して ありつる扇御覧ずれば もて馴らしたる移り香 いと染み深うなつかしくて をかしうすさみ書きたり

心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花

そこはかとなく書き紛らはしたるも あてはかにゆゑづきたれば いと思ひのほかに をかしうおぼえたまふ

04009/難易度:☆☆☆

すほふ/など また/また/はじむ/べき/こと/など/おきて/のたまはせ/て いで/たまふ/とて これみつ/に/しそく/めし/て ありつる/あふぎ/ごらんずれ/ば もて-ならし/たる/うつりが いと/しみ/ふかう/なつかしく/て をかしう/すさみ/かき/たり

こころあて/に/それ/か/と/ぞ/みる/しらつゆ/の/ひかり/そへ/たる/ゆふがほ/の/はな

そこはかとなく/かき/まぎらはし/たる/も あてはか/に/ゆゑづき/たれ/ば いと/おもひ/の/ほか/に をかしう/おぼエ/たまふ

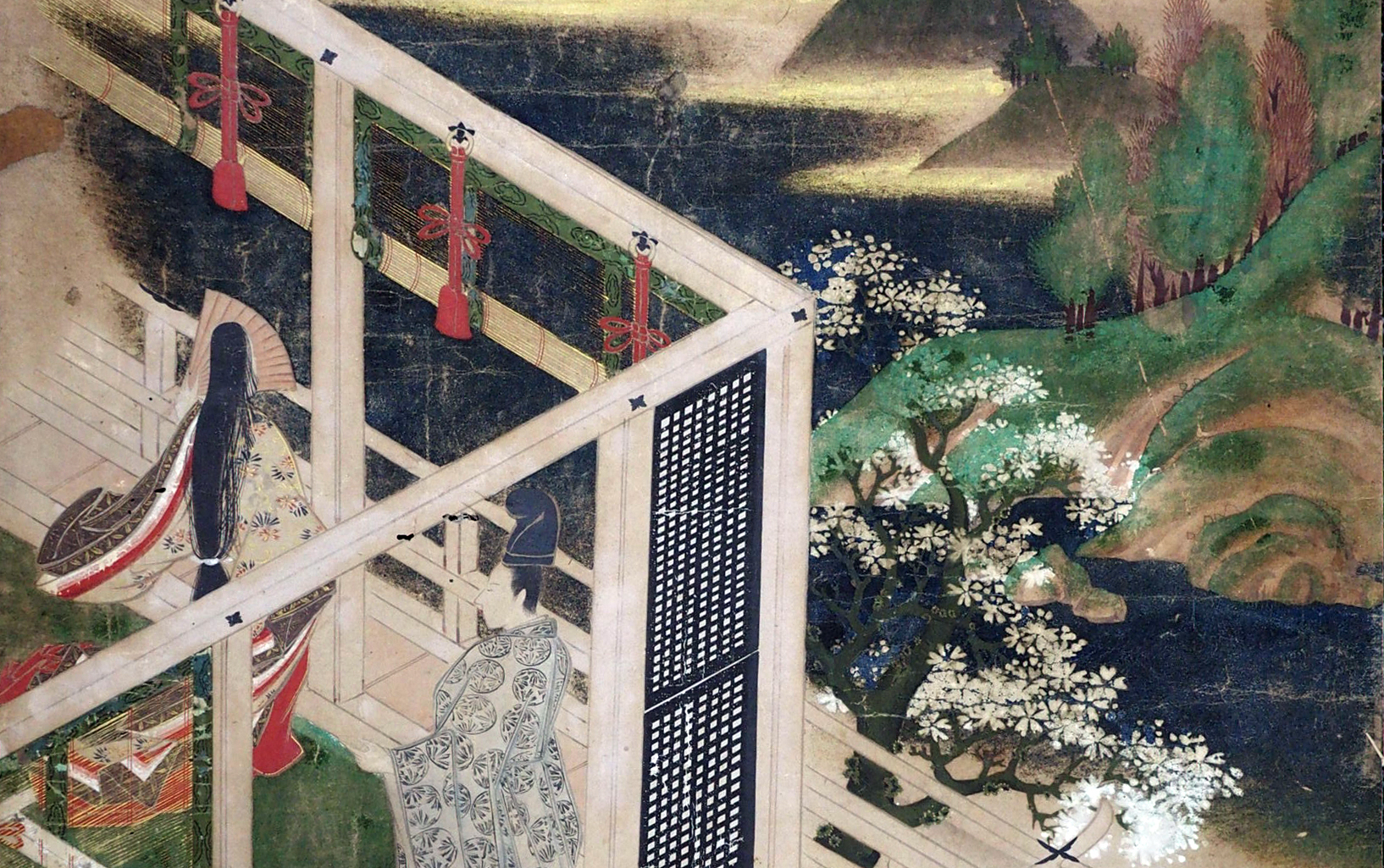

病気平癒の加持祈祷をまた再開することなどお言いつけになって、お出かけになろうとして、惟光に紙燭を持って来させて、くだんの扇をご覧になると、使い馴らしてあり、移り香が深くしみこんだ慕わしいもので、和歌が美しくさらりと書き流してある。

《心あてに 無念な花と ごらんなのでしょうね 白露の光に輝く 夕顔の花を》

作者の身分がわからないよう無造作に書き散らしてあるが上品で教養あふれる書きぶりなので、こんなところにと、ひどく意想外に興味をお覚えになる。

修法など またまた始むべきことなど掟てのたまはせて 出でたまふとて 惟光に紙燭召して ありつる扇御覧ずれば もて馴らしたる移り香 いと染み深うなつかしくて をかしうすさみ書きたり

心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花

そこはかとなく書き紛らはしたるも あてはかにゆゑづきたれば いと思ひのほかに をかしうおぼえたまふ

大構造と係り受け

古語探訪

それかとぞ見る 04009

夕顔が光のことを想像すると解釈されており、本当に光源氏とわかっているのか否か、どの時点で光源氏と知ったのかなど議論がつきないが、間違った解釈である。光が「をちかた人にもの申す」と聞き、「かうあやしき垣根になん咲きはべりける」と教えられ、「口惜しの花の契りや」と光が考えたことを受け、光の立場にたって、女主人のことをあやしの身であるとか、口惜しの契りだとかご想像でしょうねと詠いかけたのである。それを受けて、光は、近づきにならないとあなたがどなたかわからないとの返歌「寄りてこそそれかとも見め」云々と詠むのである。光の返歌「それかとも」の「とも」に注意したい。「それかとぞ」に対して「それかとも」と言い換えたのである。これまでの解釈では、ふたつの「それ」がばらばらなものを指すことになるが、それでは贈答歌にならない。源氏物語には、残念ながらこうした根本的な読みの見直しをすべき個所がまだまだたくさんある。私の解釈の正否は読者にゆだねるしかないが、批判にさらされず、鵜呑みのまま受け継がれてきた伝統的な読みを読み直すことがこの講義の主たる目的である。

なお、「光そへたる」の光はもちろん光源氏を指すが、これは夕顔が光だと知って詠みこんだわけではない。つい言葉にしたことがのちに現実のものになるという、これまで繰り返し解説した「言―事」関係、あるいは予言的言辞である。これをもって、光と知っているとか知らないとかの議論は成り立たない。物語の聞き手は光源氏であることを知りながら、登場人物である夕顔はそうと知らないところにドラマチック・アイロニーが働くのである。

そこはかとなく書き紛らはしたる 04009

自然に書き流した調子で書くことで、女の身分がわからないように教養を隠すこと。

あてはか 04009

高貴で上品。

ゆゑ 04009

一流の教養。

いと思ひのほかに 04009

このような界隈で一流の女性が隠れていることが想像できなかったこと。