白妙の衣うつ砧の音 夕顔05章05

原文 読み 意味

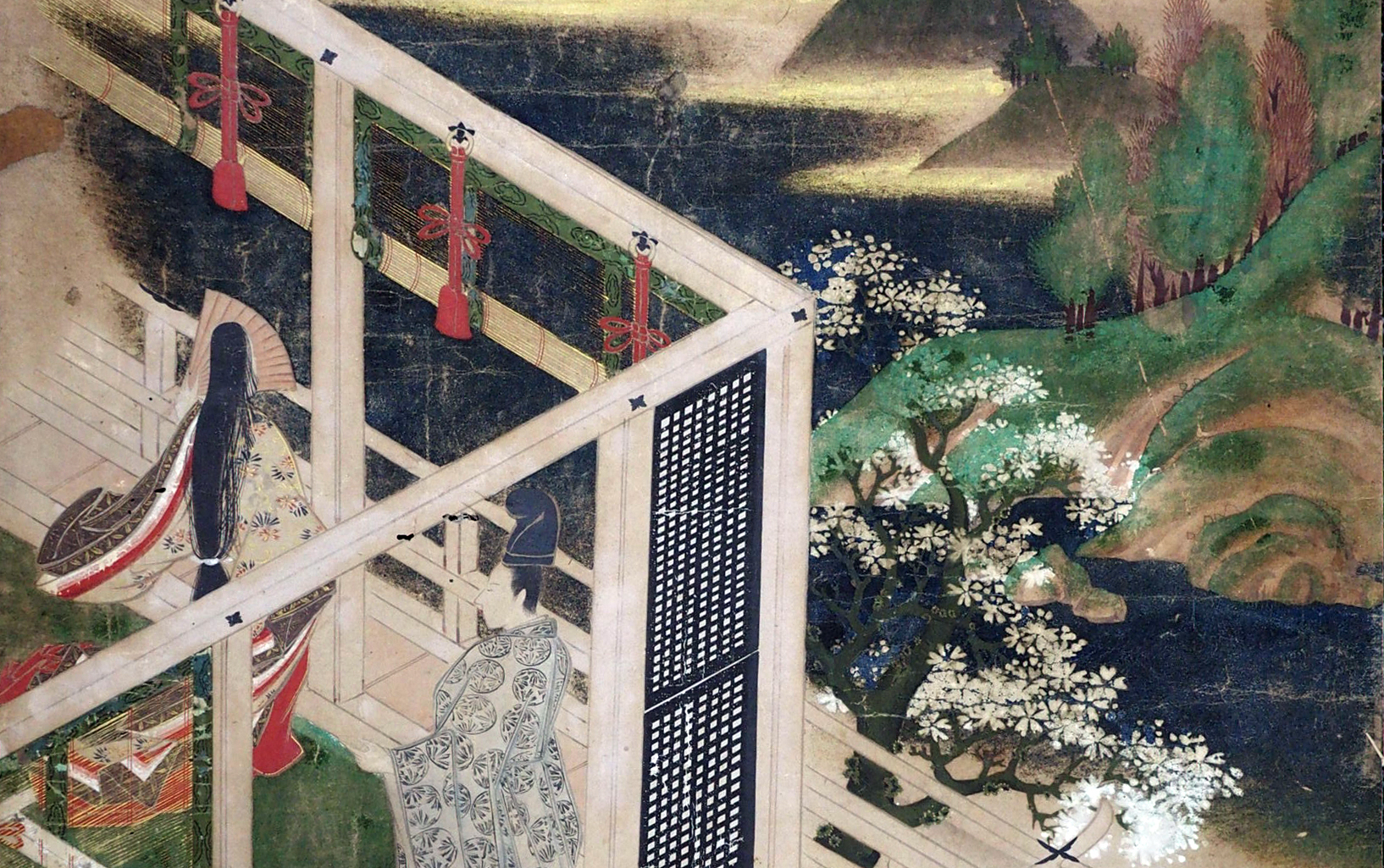

白妙の衣うつ砧の音も かすかにこなたかなた聞きわたされ 空飛ぶ雁の声 取り集めて 忍びがたきこと多かり 端近き御座所なりければ 遣戸を引き開けて もろともに見出だしたまふ ほどなき庭に されたる呉竹 前栽の露は なほかかる所も同じごときらめきたり 虫の声々乱りがはしく 壁のなかの蟋蟀だに間遠に聞き慣らひたまへる御耳に さし当てたるやうに鳴き乱るるを なかなかさまかへて思さるるも 御心ざし一つの浅からぬに よろづの罪許さるるなめりかし

04058/難易度:☆☆☆

しろたへ/の/ころも/うつ/きぬた/の/おと/も かすかに/こなた/かなた/きき/わたさ/れ そら/とぶ/かり/の/こゑ とり/あつめ/て しのび/がたき/こと/おほかり はし/ちかき/おまし/どころ/なり/けれ/ば やりど/を/ひきあけ/て もろともに/みいだし/たまふ ほど/なき/には/に され/たる/くれたけ せんさい/の/つゆ/は なほ/かかる/ところ/も/おなじ/ごと/きらめき/たり むし/の/こゑごゑ/みだりがはしく かべ/の/なか/の/きりぎりす/だに/まどほ/に/きき/ならひ/たまへ/る/おほむ-みみ/に さしあて/たる/やう/に/なき/みだるる/を なかなか/さま/かへ/て/おぼさ/るる/も みこころざし/ひとつ/の/あさから/ぬ/に よろづ/の/つみ/ゆるさ/るる/な/めり/かし

粗末な衣を打つ砧の音も、かすかにおちこちより聞こえてきて、空を渡る雁の声も、一緒にしたように加わって、たえがたい事柄が多い。縁側に近い御座所であったから、引戸を開けて、ふたり一緒に外をごらんになる。奥行きのない庭に、洒落た淡竹(ハチク)があり、植込みの露は、このような場所でもやはり同じようにきらきらと輝いていた。多くの虫の音が入り乱れており、壁の中に住むこおろぎでさえ、遠くのことのようにしか聞きなれておられない御耳に、じかにひびくように鳴きたてるのを、かえって様変りしてお感じになるのも、女へのひたむきな愛情が浅からぬゆえであり、光の思いひとつにより、すべての前世からの罪は許されるのではないかしら。

白妙の衣うつ砧の音も かすかにこなたかなた聞きわたされ 空飛ぶ雁の声 取り集めて 忍びがたきこと多かり 端近き御座所なりければ 遣戸を引き開けて もろともに見出だしたまふ ほどなき庭に されたる呉竹 前栽の露は なほかかる所も同じごときらめきたり 虫の声々乱りがはしく 壁のなかの蟋蟀だに間遠に聞き慣らひたまへる御耳に さし当てたるやうに鳴き乱るるを なかなかさまかへて思さるるも 御心ざし一つの浅からぬに よろづの罪許さるるなめりかし

大構造と係り受け

古語探訪

白妙の衣 04058

粗末な衣。

砧の音 雁の声 04058

ともに秋の愁いを深めるものとして、中国の漢詩で対句で使われており、光は教養として知っているが、これらを実体験するのははじめてであろう。

もろともに 04058

夕顔とふたり一緒に。

されたる 04058

洒落た。

呉竹 04058

淡竹(ハチク)の一種で、清涼殿の東庭の北側にも植わっている。

露はなほかかる所も同じごときらめきたり 04058

重要な表現である。ふたりが出会うきっかけとなった歌「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花」が響いており、これはまた後に、夕顔の気持ちを聞き出す歌と言葉「夕顔に紐とく花は玉ぼこのたよりに見えしえにこそありけり。露の光やいかに」とその返歌「光ありと見し夕顔の上露はたそかれ時のそらめなりけり」へとつながってゆく。「露」「光」それに「夕顔」がキーワードとして底流にあるのである。『帚木』の常夏(夕顔)の歌である「山がつの垣ほ荒るともをりをりにあはれはかけよ撫子の露」から、「露」は娘の撫子、後の玉鬘であることが知られることは、すでに注した。むろん、ここの「露」がそうした意味を直接的に持つわけではない。むしろ、はかないものの喩えとして、直接的には「罪ゆるさるる」と呼応するのであるが、単なる情景描写と思われる表現も、意図をもって描かれているのであり、その場その場で意味が完結して終わるのではなく、複層的に物語の中に組み込まれていることを理解したいのだ。この情景描写がなければ、光の問いかけである「露の光やいかに」は取って付けた表現で終わってしまう。

壁のなかの蟋蟀 04058

壁の中に住むこおろぎのこと。壁の中のこおろぎというと現代の感覚からは奇異に感じられるが、虫が卵から孵るという知識はない。自然発生する、すなわち、空(クウ)より湧き出すというイメージであり、壁の中のきりぎりすもそうしたイメージの中で圧縮された詩的表現である。あるいは、土壁を通して外のこおろぎの音が聞こえることの詩的表現である。出典は礼記。要するに光のように宮中や左大臣邸のような御殿に住んでいる者には、壁際にいるこおろぎさえ、部屋にいては遠くかすかにしか聞き覚えないのに、ここでは、耳もとでじかに聞えるのが、さま変りして感じられるということ。

御心ざし一つの浅からぬに 04058

「に」は難しい。「さま変へて思さるる」の理由として働くと同時に、「よろづの罪ゆるさるる」の理由としても働いていると考えるしか、この文の解きほぐしようがないように思える。歌における掛詞は、上からの意味と下へ続く意味が、一つの言葉において、同時使用されるが、地の文においても、「に」のような機能語は上と下の両方に働くことがあるように思う。日本語は、上から下へしか係らないというのが常識というか、定式であるらしいので、これを覆す用意は現在ないが、こうした輻湊した文章は、上から下という単純さでは処理できないように思われる。地の文においても、感興がわけば、詩的表現のような圧縮された言葉遣い・詩的文法が使用されるのではないかしら。

「よろづの罪ゆるさるる」:今回の一番の山である。諸注はこれを、あばたもえくぼ式に、多くの欠点も深い愛情ゆえに見過しできると解釈する。しかし、欠点という意味を当てるには「罪」という言葉は重すぎる。単にご執心により欠点も許せるというのでは、砧の音、雁の音、露、虫の声と説き起こす必要はない。そうした読みでは、テキストの糸をぶつ切りにしてしまうことは再三繰り返した。なぜ、砧・雁・露・虫をもってくる必要があったのか、考えた上で解釈しなければ、物語を読んだことにはならない。一読してわかるように、宮中を中心とした光の馴染みの世界と、夕顔の住む世界とが対照されているのである。光はもっとも恵まれた環境に生を受けたのであるが、平安人の時代意識からすれば、それは前世でもっとも徳を積んだおかげなのである。かたや、下級階層に生まれた夕顔は、仏から遠い存在である。その光がこの夕顔を一心に愛する、そのこと自体により、夕顔の罪は、光の徳により、すべて許されるのではないか、という話者の語りである。前回、述べたように、これは夕顔の死出の旅立ちへのはなむけの言葉であるのだ。もっとも、「露」の世という意味では、光の世界も夕顔の世界も「同じごと」なのである。それをはかないというイメージで結ばず、「きらめきたり」としたところに、この作者の特異な人生観死生観がはっきりと伺えられるのであり、これにより仏教臭は減退し、『夕顔』がこの世ならぬ美しい物語たりえたののも、こうした作者の特異なものの見方が一因となっているのである。

しかしながら、光の愛情により夕顔の罪はすべて許されるであろうとの解釈は、多くの問題をはらむ。リアリズムである方が空想的なものより格が上であるとする、リアリズム偏重主義が学界には少なからずあるからである。同じ理由から、『桐壺』の評判はよくない。リアリスティックでないため、若書きと断じられ、そのため文章もまずいと誠しやかに語られている。それに反し、『帚木』『空蝉』『夕顔』などは、筆の乗りもよく、文章としてしっかりされているとのことである。しかるに、『夕顔』にこのような個所があるのは、学界として困りものかもしれない。しかし、テーマがリアリズムかどうかという問題と、説得的に書かれているかどうかは別問題である。ファンタスティックな題材でも、それを納得させる文章論理があればよいのであり、その点からすれば、『桐壺』は非常によく描かれていると思う。触れてはならない世界を、直接に描かないという間接的手法が使われているために、難解である部分は多いが、書けなかったのではなく、書かないという手法を積極的に選んだのである。帝ないしその周囲のことは、そうした手法を使うことがより主題に沿うと判断したからに違いない。もっとも桐壺帝に対してはそうした手法を選んだが、光が主人公になった時には、おのずと筆の運び方も違ってくるのである。今風の言葉で言えば、主題との距離の取り方が、各帖、各部分によって固定していないというに過ぎない。こうした視点のズレは、西洋では、ようやく二十世紀になって発明された手法だが、人文分野の学問は十九世紀の西洋リアリズムに基礎があるため、枠に押しこめられないのである。押しこめることが主であってはならない。文章に沿って素直に読むことが何よりも大事である。