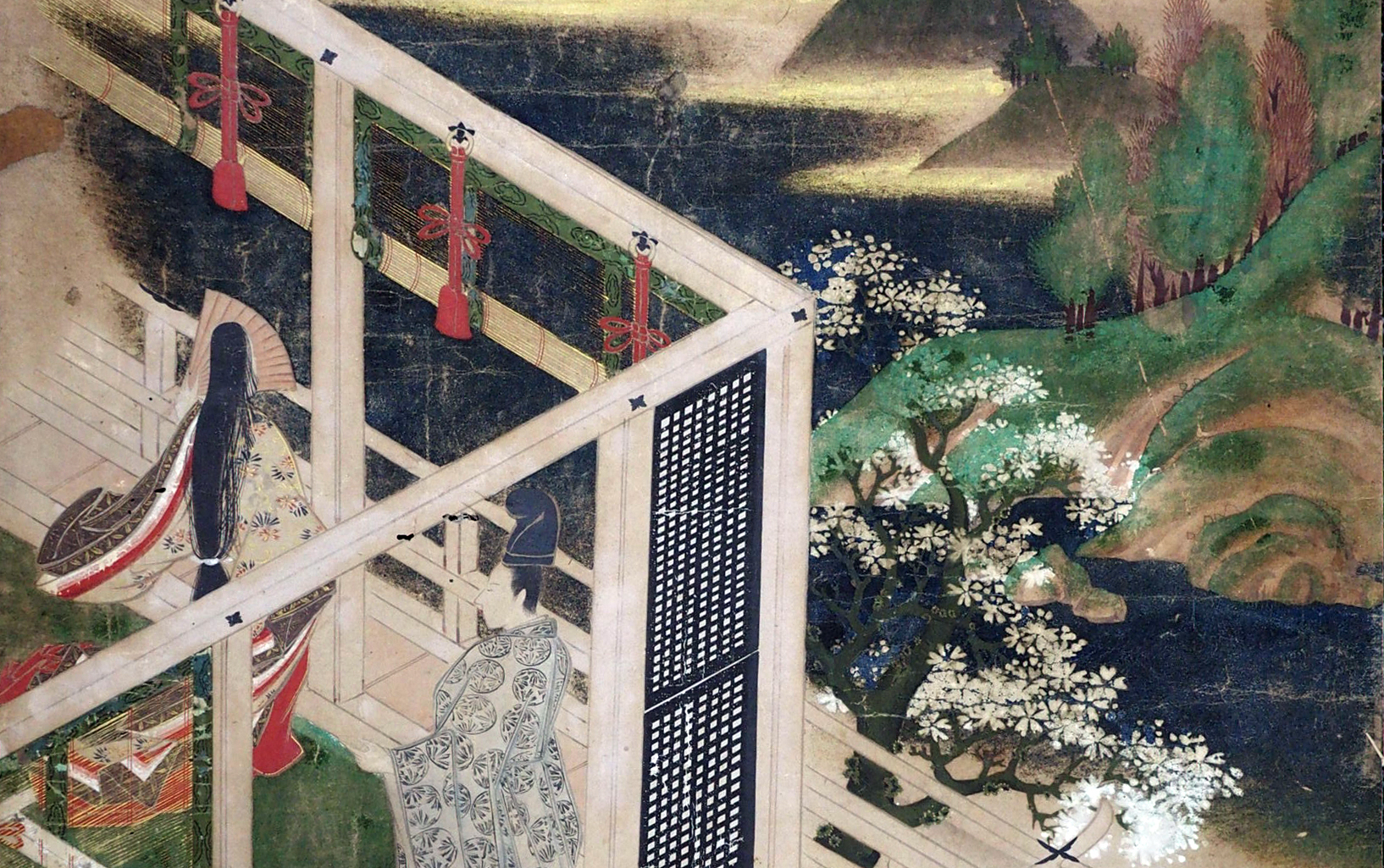

御心地かきくらしい 夕顔10章09

原文 読み 意味

御心地かきくらし いみじく堪へがたければ かくあやしき道に出で立ちても 危かりし物懲りに いかにせむと思しわづらへど なほ悲しさのやる方なく ただ今の骸を見では またいつの世にかありし容貌をも見む と 思し念じて 例の大夫 随身を具して出でたまふ

04117/難易度:☆☆☆

みここち/かき-くらし いみじく/たへ/がたけれ/ば かく/あやしき/みち/に/いでたち/て/も あやふかり/し/ものごり/に いかに/せ/む/と/おぼし/わづらへ/ど なほ/かなしさ/の/やるかたなく ただ/いま/の/から/を/み/で/は また/いつ/の/よ/に/か/ありし/かたち/を/も/み/ /と おぼし/ねんじ/て れい/の/たいふ ずいじん/を/ぐし/て/いで/たまふ

お心持ちはすっかり暗くなり、とても堪え切れるものでなかったから、このように尋常ならざる用向きで道中に出立なされながらなお、命を危険にさらし懲りに懲りた昨夜の一件から行くべきかどうか心迷いはなされるものの、やはり死別の悲しさは抑えようがなくて、ただもう今ある亡骸を見ないでは、またいつの世になれば、今生で出会った顔形に逢えようかと思いになり、怖さをこらえ、例の大夫の惟光と随身を連れてお出かけになる。

御心地かきくらし いみじく堪へがたければ かくあやしき道に出で立ちても 危かりし物懲りに いかにせむと思しわづらへど なほ悲しさのやる方なく ただ今の骸を見では またいつの世にかありし容貌をも見む と 思し念じて 例の大夫 随身を具して出でたまふ

大構造と係り受け

古語探訪

かくあやしき道 04117

死体に逢いにゆくという怪態な道中。

出で立ちても 04117

「も」は強意ではなく逆接。これは「危なかりし物懲りに」にかかるのではなく、「危なかりし物懲りにいかにせんと思しわづらへど」までは挿入句、「なほ……」にかかってゆく。貴人が身分の知れぬ女の死体に逢いにゆくなどということは常軌を逸した行動にもかかわらずということ。そもそも、つい昨日の夜命を落とさぬばかりの恐ろしい目にあって懲り懲りしたではないか、自分でも行こうかどうしようか迷いがあるにもかかわらず、「なほ……」とつづく。挿入句といったが、「御心地……出で立ちても」と「危かりし……思しわづらへど」の二句を「なほ」が受けると考えてもよい。

思し念じて 04117

「思す」と「念ず」の二動作。「念じる」は悲しさやこの機を逃してはいつ逢えるともしれない悲しみをこらえるのではない。「悲しさのやる方なく」とあって、悲しさがこらえられないから、また命の危険があるやもしれぬのにのこのこ出かけてゆくのである。ここは、またもののけに遇うかもしれない、死の穢れに触れるかもしれないという恐怖をがまんして。「いかにせんと思しわづらへど」と「念じ」が呼応関係にある。先の「も」と同じで、どこがどこにかかるのかを押さえずに、のほほんと読んでいると足をすくわれる。古典読解に必要な道具はいたって少ない。簡単な文法と古語の感覚とどの語がどこにかかるかの三つ。文法は高校で習う以上のことはないし、古語の意味はまあ辞書にあるのだから、最後のところだけ頭を悩ませればいい。話は簡単だ。もっとも、古語の感覚は、辞書まかせでは本当は論外で、結局、問題は古語ではなく言葉に対する感受性の問題、つまりセンスのよさが問われるのだから厄介である。

大夫 04117

惟光。