橘の木の埋もれたる 末摘花08章17

原文 読み 意味

橘の木の埋もれたる 御随身召して払はせたまふ うらやみ顔に 松の木のおのれ起きかへりて さとこぼるる雪も 名に立つ末の と見ゆるなどを いと深からずとも なだらかなるほどにあひしらはむ人もがな と見たまふ

06123/難易度:☆☆☆

たちばな/の/き/の/うづもれ/たる みずいじん/めし/て/はらは/せ/たまふ うらやみ/がほ/に まつ/の/き/の/おのれ/おき/かへり/て さ/と/こぼるる/ゆき/も な/に/たつ/すゑ/の/と/みゆる/など/を いと/ふかから/ず/とも なだらか/なる/ほど/に/あひ/しらは/む/ひと/も/がな と/み/たまふ

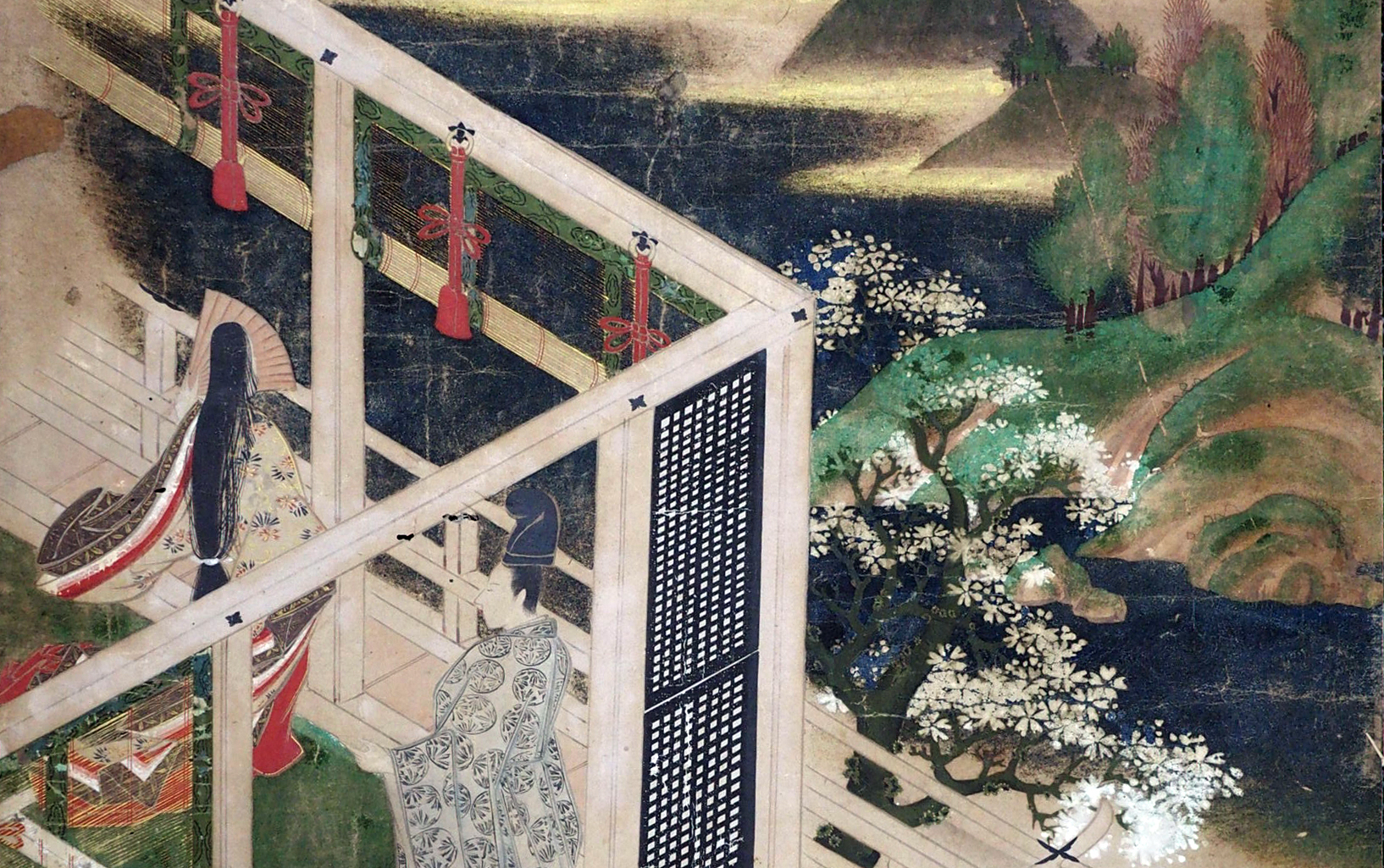

橘の木が雪に埋もれているのを、御随人を召して払わせになる。それをうらやみ顔に、重みでしなだれていた松の木がひとりで起き直り、さっと雪がこぼれ落ちるにつけても、名に立つ末のと見えますねとなどと、浮気心をきつい言い方でなく、角の立たない程度に、つけ合わせられる女房がいてくれたならと、その様子をご覧になる。

橘の木の埋もれたる 御随身召して払はせたまふ うらやみ顔に 松の木のおのれ起きかへりて さとこぼるる雪も 名に立つ末の と見ゆるなどを いと深からずとも なだらかなるほどにあひしらはむ人もがな と見たまふ

大構造と係り受け

古語探訪

雪も 06123

「も」は、雪に対してでもの意味で、「見ゆる(見えてしまう)」にかかる。

名に立つ末 06123

「わが袖は名に立つ末の松山か空より波の越えぬ日はなし」(後撰集、恋二)から。この歌は「君をおきてあだし心をわが持たば末の松山波も越えなむ」(古今、東歌)が原歌である。「末の松山波越える」とは、山の上まで波が届くこと、つまり、あり得ないことの例であり、原歌は、わたしは決して浮気などしないという意味である。しかし、これが転じて、末の松山波越えるは、めったにないはずなのに、浮気されるという意味に用いられるようになった。これを本歌取りした後撰集の歌は、わたしの袖は、あの有名な末の松山だろうか、毎日空から波が越えるらしく、いつも涙で濡れ通しですの意味になっている。つまり、泣くことを、末の松山に空より波が越えると表現したのである。さて、源氏のもどると、松の木からこぼれた雪を、末の松山を越えた空からの波と見立てたのである。なぜ、ひとりでにそのようなことが起きたかというと、あだし心を抱いている男がいるからだ。つまり、末摘花に対して光は本気でないのである。松から雪が落ちたという、よくある情景にも、名に立つ末のの歌を引用して、自分の浮気心を、きつくはなくほどほどにあてつけるような女房が、ここにいてくれたら、末摘花の教養も深まろうし、自分も退屈しないのだが、という光のやや自嘲的な期待である。具体的には、この場にいない利発な侍従がいてくれたらということであろう。

などを 06123

「あひしらはむ」にかかる。

深からず 06123

あてこすりが強すぎずの意味。

なだらかなるほどに 06123

角が立たない程度に。

あひしらはむ 06123

つけあわせる。

もがな 06123

いてくれたなあという願望。諸注は本歌の「あだし心」の意味を汲み取っていないために、この部分を逐語訳ですませているのは、誠実さに欠けると思う。さて、この雪を波に見立て、その波とは涙の比喩であったこの歌から、次回の光の歌へつながってゆくのである。