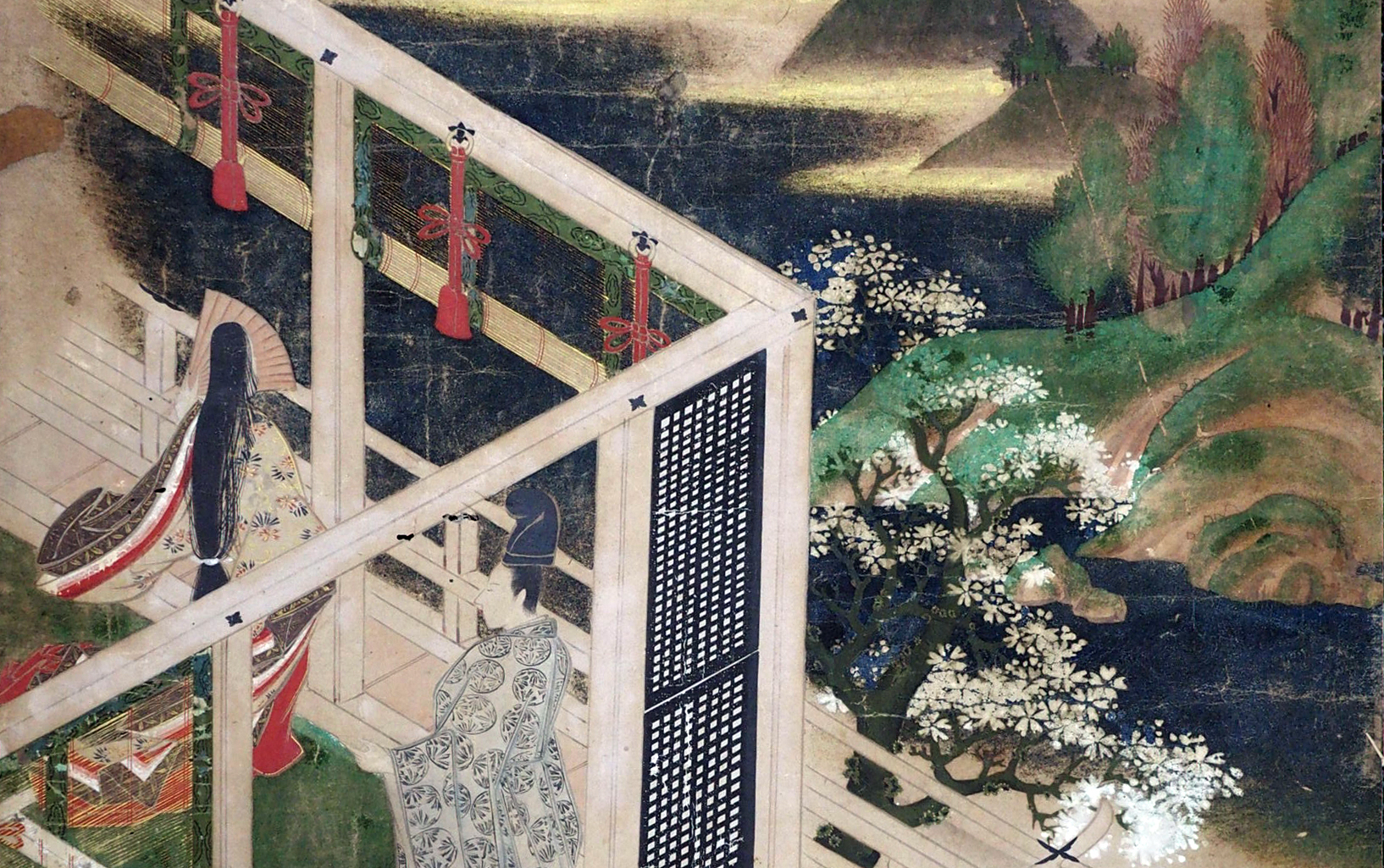

御車寄せたる中門の 末摘花08章16

原文 読み 意味

御車寄せたる中門の いといたうゆがみよろぼひて 夜目にこそ しるきながらもよろづ隠ろへたること多かりけれ いとあはれにさびしく荒れまどへるに 松の雪のみ暖かげに降り積める 山里の心地して ものあはれなるを かの人びとの言ひし葎の門は かうやうなる所なりけむかし げに 心苦しくらうたげならむ人をここに据ゑて うしろめたう恋しと思はばや あるまじきもの思ひは それに紛れなむかし と 思ふやうなる住みかに合はぬ御ありさまは 取るべきかたなし と思ひながら 我ならぬ人は まして見忍びてむや わがかうて見馴れけるは 故親王のうしろめたしとたぐへ置きたまひけむ魂のしるべなめり とぞ思さるる

06122/難易度:☆☆☆

みくるま/よせ/たる/ちゆうもん/の いと/いたう/ゆがみ/よろぼひ/て よめ/に/こそ しるき/ながら/も/よろづ/かくろへ/たる/こと/おほかり/けれ いと/あはれ/に/さびしく/あれ/まどへ/る/に まつ/の/ゆき/のみ/あたたかげ/に/ふり/つめ/る やまざと/の/ここち/し/て もの-あはれ/なる/を かの/ひとびと/の/いひ/し/むぐら/の/かど/は かうやう/なる/ところ/なり/けむ/かし げに こころぐるしく/らうたげ/なら/む/ひと/を/ここ/に/すゑ/て うしろめたう/こひし/と/おもは/ばや ある/まじき/もの-おもひ/は それ/に/まぎれ/な/む/かし/と おもふ/やう/なる/すみか/に/あは/ぬ/おほむ-ありさま/は とる/べき/かた/なし と/おもひ/ながら われ/なら/ぬ/ひと/は まして/み/しのび/て/む/や わが/かうて/みなれ/ける/は こ-みこ/の/うしろめたし/と/たぐへ/おき/たまひ/けむ/たましひ/の/しるべ/な/めり と/ぞ/おぼさ/るる

お車を寄せてある中門が、たいそうひどくゆがみかたむいて、夜目でこそそれとわかりながらも何かと隠れて見えない損傷が多いが、今はものがなしいくらい寂しく荒れはてているところに、松の雪だけが暖かそうに降り積もっている様子は、山里の心地がして、なんとも風流な感じがするため、あの人たちが言っていた葎の門とは、このような所であったろうか、なるほど、大切でならないかわいらしい人をここに囲って、気が揉めるくらい恋しいと思ってみたいものだ、許されることのないもの思いは、きっとそれがために紛れてしまおうと想像が働くような住処に、似つかわない姫のご様子は、取るところがないとお考えになりながらも、自分以外の者は、ましてお世話を辛抱して行うだろうか、わたしがこうして馴れ染めるようになったのは、亡き親王が心配でならないと思いわたしに添わせようとしてここにお置きになった魂の導きなのであろうと、お考えになる。

御車寄せたる中門の いといたうゆがみよろぼひて 夜目にこそ しるきながらもよろづ隠ろへたること多かりけれ いとあはれにさびしく荒れまどへるに 松の雪のみ暖かげに降り積める 山里の心地して ものあはれなるを かの人びとの言ひし葎の門は かうやうなる所なりけむかし げに 心苦しくらうたげならむ人をここに据ゑて うしろめたう恋しと思はばや あるまじきもの思ひは それに紛れなむかし と 思ふやうなる住みかに合はぬ御ありさまは 取るべきかたなし と思ひながら 我ならぬ人は まして見忍びてむや わがかうて見馴れけるは 故親王のうしろめたしとたぐへ置きたまひけむ魂のしるべなめり とぞ思さるる

大構造と係り受け

古語探訪

夜目にこそ 06122

「隠ろへたること多かりけれ」にかかる。

しるきながらも 06122

夜目においても歴然としながらもの意味。夜目ならば、壊れ具合がわかるのはわかるが、それでもすべて隠れて見えないものだが、の意味。

松の雪のみ暖かげに 06122

門が荒れ果てて寒々と見えるのに比べ、松に雪がふんわりと乗っている様からは、視覚として綿のような暖かさを感じるというのである。その趣きが美的であるがゆえに、いとしい人を据えるという想像が働くのである。

かの人びとの言ひし葎の門 06122

帚木の雨夜の品定め(0063)、頭中将の話に出た「さて世にありと人に知られず、さびしくあばれたらむ葎の門に、思ひの外にらうたげならむ人の閉じられたらむこそ限りなくめづらしくはおぼえめ」による(諸注はこれを左馬頭の言葉とするが、このあとの「我ならぬ人」が、末摘花の競争相手である頭中将を念頭に置いた言葉であることからも、もともと頭中将の言葉と考える方が、テキストとしてより緻密にくみ上げられていることになる)。

心苦しく 06122

大切で気を揉むこと。このあたりの心理は、平安朝の特殊な感覚であろう。つまり、平穏な恋愛よりも、誰かに奪われるのではないかというサスペンスの中に、燃え立つ恋があるのである。

据ゑ 06122

結婚の一形態。葵の君のように、父の家に居て、そこへ通うのではなく、自分の思う場所に、女を囲って、そこへ通うのである。そのようにされる女性は身分が低いか、生活力がない場合であり、紫の上が、光の自邸に囲われるという「すゑ」の結婚形態であったがために、生涯苦しむのである。

あるまじきもの思ひ 06122

藤壺との関係からくるもの思い。

紛れなむかしと 06122

「と」について、諸注は、「かの人々……なむかし」と「思ふやう……方なし」の両方を「思ひながら」にかけて読んでいる。すなわち、「AとBと思ひながら」と考え、「思ふやうなる住みか」を理想的な住居と解釈するが、AもBも長い文で、その間に「と」のみ地の文が入るのはいかにも不自然である。「Aと思ふやうなる」は「住みか」にかかる形容、すなわち、Aのような想像をしてしまうような住居の意味で、それに末摘花が似合わないのである。

見忍び 06122

世話をすることをがまんして続けること。

見馴れ 06122

見慣れるの意味もあるが、故親王云々より、男女の関係を結び(見るの意味)心馴染む(馴れるの意味)こと。

故親王のうしろめたしとたぐへ置きたまひけむ魂 06122

この箇所はなかなかおもしろい。光はこの家に理想の女性をおき、「うしろめたう恋し」と思いたいのだが、末摘花の父は、うしろめたしと思う末摘花をこの家に置いて亡くなったのである。「うしろめたし」という後が核となって、光の理想の女性と末摘花を結びつけているのである。「たぐへおき」は「たぐへ」が添わせるの意味で、末摘花を光に添わせること。「おき」は置きで、末摘花をこの家から離れないように残し置くこと。それが亡き父の魂の仕業であり、それが導きとなって、光は末摘花と関係を結んだというのである。見方をかえると、光からは、この家が理想の女性を据える場所として映ったが、故親王からは、理想の男性(結果としては光)を通わせる場所としてこの家があったのである。光が理想の女性を夢見る力よりも、子を思う父の気持ちの方が勝ったわけだ。